こんにちは、現役メカニック・自転車技士の「ののむら」です。

こんにちは、現役メカニック・自転車技士の「ののむら」です。

仕事で毎日のように自転車の修理を担当していますが、じつは消耗品の交換リミットを大幅に過ぎてからの持ち込みってかなり多いんです……! あと一歩遅ければ事故につながっていたかも、なんてケースもしばしば。

そこで今回は、じつは見逃し厳禁な「ロードバイクの消耗品の寿命」にフォーカス! 同じく自転車技士のおかだくんと、ダブル解説でお届けします!

自転車は消耗品のカタマリ

じつは、自転車って消耗品のカタマリなんです。

チェーン、バーテープ、ギアのスプロケット、タイヤやチューブ……。パーツ名を挙げたらキリがありません。

ほとんどのアイテムが消耗品といっても過言ではない自転車。交換時期に達したパーツは無理やり使用せず、適切に入れ替えていくことでしっかり性能を引き出せ、かつ長く安全に乗ることができます。

「交換するタイミングやパーツの寿命を知るために、『ここをチェック!』という具体的なポイントを伝授していきます!」

「交換するタイミングやパーツの寿命を知るために、『ここをチェック!』という具体的なポイントを伝授していきます!」

9つの寿命チェックポイント

寿命チェックポイント①チェーン

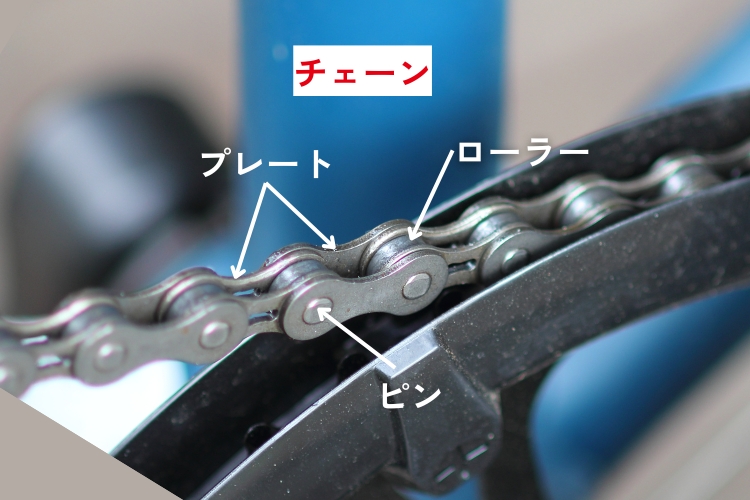

チェーンは、プレートと呼ばれる横長の部品をピンでつなぎ合わせて作られています。上から指で押すとくるくる回転するのが、ピンの周囲にあるローラーです。

「チェーンが伸びる」とは、プレートの接続部にある穴の部分が削れてしまい、削れた分だけ横に広がった状態のこと。チェーンの全長が長くなってしまう、つまり、「チェーンが伸び」てしまうんですね。

チェーンのメンテナンス記事でも紹介したとおり、こまめに掃除をしたりチェーンオイルを差すことで摩耗を防ぎ、穴が削れて広がるのを抑えることができます。ですが、完全に削れないようにすることはできないので、いずれはチェーンは伸びて寿命を迎えてしまいます。

チェーンは伸び切ってしまう前に交換しないといけませんが、適切な交換タイミングはどうやって知るのでしょうか?

「おすすめはコレ!『チェーンチェッカー』というアイテムです。価格はピンキリですが、1000円くらいから買えますよ!」

「おすすめはコレ!『チェーンチェッカー』というアイテムです。価格はピンキリですが、1000円くらいから買えますよ!」

各工具メーカーから販売されている『チェーンチェッカー』を使えば、チェーンの伸び具合を測ることができます。製品によって測定方法は異なりますが、基本的には目盛りがついていて目視で確認するものが多いです。

「チェーンチェッカーがスポっと根元まで入ったら、伸びてます!ということ」

「チェーンチェッカーがスポっと根元まで入ったら、伸びてます!ということ」

チェーンチェッカー以外の目安でいうと、走行距離でもおおよその交換時期が分かります。メーカーや商品にもよりますが、だいたい3000~5000kmの距離を走ったら、チェーンを交換しましょう。

伸びすぎたチェーンを使っていると、変速性能が落ちたりパワー伝達が低下するデメリットがあります。

また、チェーンリングやスプロケット側にも余計な摩擦が加わり、すり減る原因に。

せっかくいい自転車の性能を落としてしまってはもったいない! 自分の走行距離や頻度にあわせて、チェーンの状態を気にかけるようにしましょう。

寿命チェックポイント②スプロケット・チェーンリング

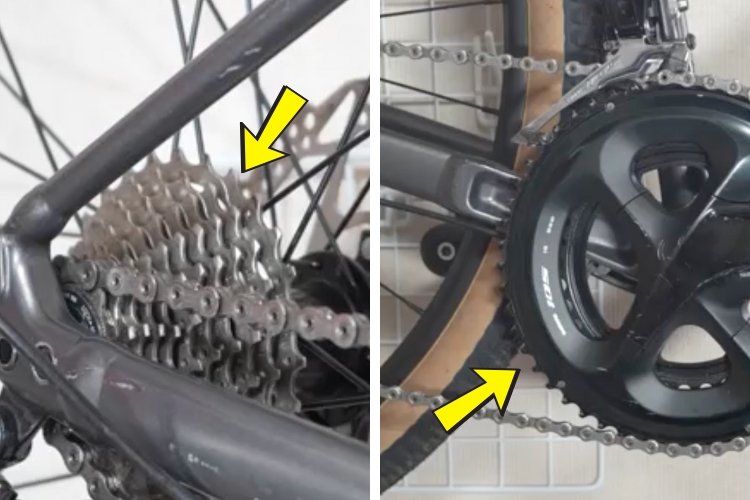

チェーンの次は、歯の部分。フロント部分のチェーンリングと、リア部分のスプロケットの2つのパーツもチェックポイントです。

チェーンリングというのは、クランクについている歯のこと。スプロケットとはリアホイールの中心についている歯です。チェーンと噛み合い、金属同士が擦れ合う部分のため、当然、歯の部分も削れてきます。

チェーンリングとスプロケットの寿命は、走行距離でチェック。目安は1万kmです。

チェーンがだいたい3000~5000kmで交換になるので、チェーンを3回替えたらチェーンリングとスプロケットも交換する、と覚えておくとよいでしょう。

今の走行距離がわからない場合はどうしたらいい?

今の走行距離がわからない場合はどうしたらいい?

たとえば中古でロードバイクを購入したときなど、どのくらい走っているのかわからない場合もありますよね。そんなときはチェーンリングの部分のチェーンを指でつまんでみて。

チェーンが少し動くぐらいなら大丈夫ですが、グッと浮いてチェーンリングの歯が見えてしまうようなら交換のサインです。

チェーンも伸び伸び、チェーンリングやスプロケも消耗が激しい状態だと、変速性能は露骨に落ちます。とくにフロントのギアをインナーからアウターに上げるときには、ガチャガチャともたつくように。

変速はスパスパ決まってナンボ! チェーンと歯、両方に気を配るようにしてください。

寿命チェックポイント③ブレーキ(リムブレーキの場合)

次は命を守る大切なパーツ、ブレーキです。

ロードバイクのブレーキには大きく2つに分けられ、リムブレーキとディスクブレーキがあります。まずはリムブレーキからチェック!

リムブレーキは目視で確認がしやすいです。ズバリ、ブレーキシューを見れば消耗具合が分かります。ブレーキシューに近づいてしっかり見てみると、ゴムの部分に限界のサイン(リミットサイン)があることが多いです。この限界のサインまで削れていれば交換です。

「リムブレーキは、ブレーキシューだけじゃなくて、ホイール側のリム部分も要チェック! ブレーキシューとの摩擦ですり減っていく部分なので、リムがハの字に開く形になったり、シューがあたる部分だけが削れて一段階低くなっていたら買い替えるようにしましょう」

「リムブレーキは、ブレーキシューだけじゃなくて、ホイール側のリム部分も要チェック! ブレーキシューとの摩擦ですり減っていく部分なので、リムがハの字に開く形になったり、シューがあたる部分だけが削れて一段階低くなっていたら買い替えるようにしましょう」

ブレーキシューもリムも、ブレーキの使い方で消耗具合も大きく変化するので「◯km走ったら交換」といった明確な数字はありません。ただ、雨の日の走行ではかなり削れます。雨天でもリムブレーキの自転車に乗っている人は、交換のタイミングをこまめにチェックしてくださいね。

ちなみに私はブルベがメインのライドスタイルなので、雨天走行後は必ずブレーキ周辺の安全確認を行うようにしています。

寿命チェックポイント④ブレーキ(ディスクブレーキの場合)

もうひとつのブレーキがディスクブレーキです。ロードバイクでも主流となりつつある今、ディスクロード乗りの人も多いのではないでしょうか。

ディスクブレーキには2つの消耗品があります。

①ディスクローター(ホイール側)

②ブレーキパッド(ブレーキキャリパー側)

この2つの消耗具合をチェックしておく必要があります。ちなみに、一般的にブレーキパッドのほうが早く減っていきます。

先に交換することになるブレーキパッドは、シマノの設定では0.5mm以下になったら交換のタイミングです。新品が2~3mmくらいなので、残り1mmくらいになったらそろそろかな?と思ってください。

目視でのチェックになるのですが、ホイールがついた状態ではかなり見えづらいんですよね。輪行やパンク修理など、ホイールを外すタイミングでブレーキキャリパーの中を覗くクセをつけておくことをおすすめします。私はライトでキャリパーを照らしながら目視チェックをしています。

もし「ブレーキの効きが悪い」「音鳴りが発生する」など、不具合を感じたらホイールを外してチェックするようにしてください。

パッドはだいたい2000~4000円くらいで購入可能です。

次にディスクローターです。ローターもだんだん削れて薄くなっていくのでいずれ交換が必要になります。

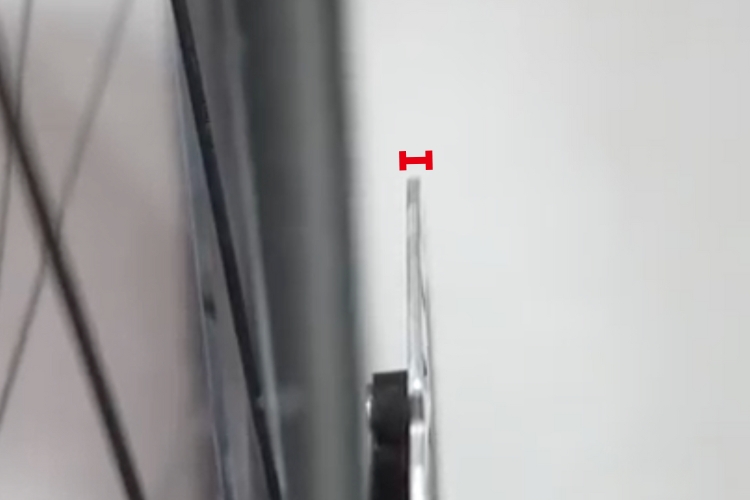

シマノの公式情報では厚みが1.5mmになったら交換の目安です。ただ、ここは目視での判断がかなり難しいので、頑張って厚さを計るしかありません。正確に計測するにはノギスを使うことになります。0.5mm刻みの目盛りが付いたノギスもありますが、数値を読み取りにくいため「デジタルノギス」の使用がおすすめです。

ローター自体の価格は2000円から1万円まで幅広いです。高額なローターほど軽量で放熱性能に優れ、変形量も減り音鳴りがしにくくなり、よりハードユースに耐えることができるのです。

ブレーキの消耗品に関しては、直接的に走行性能および安全に関わる大事なところですので、こまめに点検してください。

寿命チェックポイント⑤ワイヤー

5つ目のチェックポイントはワイヤーです。ワイヤーは、ブレーキや変速機を動かしている芯線を指します。

ワイヤー自体が細い鉄線が集まってできたものなので、繰り返し引っ張られることによって伸びてきます。ニットの服を何度も着ると、だんだん伸びていって襟や袖がゆるゆるになったりしますよね。それと同じです。

ついついやっちゃいがちなミスが、「ゆるむ」→「ワイヤーを張る」という調整を繰り返すこと。最近のフレームはケーブル内蔵が主流になってきていて、このタイプだと目に見えないところでワイヤーが伸びまくっていることがあるんです。ワイヤーが千切れてしまう前兆でもある「ほつれ」にも気づきにくい。

いざ急ブレーキをかけようとしたときに、ぐっと握りこんでバチン! ワイヤーが切れてしまうともちろんブレーキがかけられません。想像しただけで戦慄です。(じつはメンテナンスにそこまで気を遣わないシティサイクルではよくあるトラブルなんです)

ちなみに、私が作業をしていて一番多いワイヤートラブルが、右側STIレバー内部でのシフトワイヤーの千切れ。目視で見える部分の千切れならそこまで大変ではないのですが、ラチェットの中で千切れてレバー内に詰まってしまったときにはもう大惨事……。

レバーを分解して中からワイヤーの破片を取り出す必要が出てきます。時間がかかって高額修理になりますし、最悪の場合STIレバーがだめになることも。

「気付きにくい部分だからこそ、定期点検が超重要! 1年に1度はチェックしてほしいので、たとえば『年末の大掃除のタイミングで』など、分かりやすい時期に点検すると決めておくのがオススメです」

「気付きにくい部分だからこそ、定期点検が超重要! 1年に1度はチェックしてほしいので、たとえば『年末の大掃除のタイミングで』など、分かりやすい時期に点検すると決めておくのがオススメです」

ワイヤーの劣化には気付けない?

ワイヤーの劣化には気付けない?

ブレーキワイヤーと比較して、変速を司るシフトワイヤーの劣化は分かりやすいです。とくにリアの変速(シマノなら右側のSTIレバー)で、「軽くする方はスムーズに変速するけど、重くする方への変速が決まりにくいかも?」と感じるようになります。重いギアへ変速ができなくなったら、レバー操作はせずにワイヤーを交換してください。

チェーンとギアの歯、ともに問題がないのに変速がもたつくときは、シフトワイヤー交換の時期を疑うようにしましょう。

シフトワイヤーとブレーキワイヤーは同じものなの?

シフトワイヤーとブレーキワイヤーは同じものなの?

良い質問で! じつは購入ミスが起こりがちなシフトワイヤーとブレーキワイヤーですが、この2つのワイヤーは違うものなんです。

ブレーキワイヤーは少し太くて丈夫になっているのに対して、シフトワイヤーは細めでしなやかになっています。シマノとカンパニョーロ、マイクロシフトなどコンポの種類でもワイヤーは異なります。自分の自転車にあったワイヤーを購入するようにしましょう。

ワイヤーの値段は? ワイヤーにもグレードがあるの?

ワイヤーの値段は? ワイヤーにもグレードがあるの?

ワイヤーのお値段はピンキリ。シマノ製のステンレスワイヤーが1本あたり600~700円くらいで、他メーカーでもスタンダードな鉄製のものは1000円切るぐらいが多いです。ポリマーコーティングなどが施されたワイヤーもあり、1本2000~3000円ほど。動きをなめらかにしたい、耐久性をあげたい場合は高性能なワイヤーに交換するのもオススメです。

「以前、爆安通販で10本で1000円くらいのワイヤーを見つけて試したことがありますが、3日で錆びました……! マジで!」

「以前、爆安通販で10本で1000円くらいのワイヤーを見つけて試したことがありますが、3日で錆びました……! マジで!」

ワイヤーは人間でいうところの血管。ここはケチらず間違いのない製品を使用しましょうね!

寿命チェックポイント⑥タイヤ

ここからは走りの要、足まわりのパーツです。まずはタイヤから。

ロードバイクのタイヤは「スリック」と呼ばれるものが主流で、凸凹のないタイプです。溝もないためタイヤがどれだけ減っているのか分かりにくいのですが、多くのロードタイヤには「スリップサイン」という穴がついています。

この丸いくぼみが、タイヤが摩耗するにつれ浅くなってきます。スリップサインが薄くなってきたら交換のサインです。ちなみに上の画像ぐらいの減りだと、まだタイヤのV字柄と同じくらいは段差が残っているので、50%の摩耗といったところでしょうか。中心のV字柄が消えてくるといよいよ70〜80%摩耗くらいと判断できますね。

走行距離と摩耗の度合いはモデルやメーカーにより幅がありますが、だいたいのメーカーが3000~5000㎞くらいの印象です。今自分が使っているタイヤの基準を調べておくと良いでしょう。サイクルコンピューターのODOメーター(総走行距離)が役立ちますよ。

私の感覚では、妙に滑るようになったり、しなやかだったタイヤが硬く感じ始めてきたときに3000km以上走っているケースが多いです。

寿命チェックポイント⑦チューブ

次のチェックポイントは、タイヤの中に入っているチューブです。じつはチューブ自体の消耗具合をチェックするのはなかなか難しいんです。

チューブは常にタイヤの内部にあるため、すぐに目視で確認ができませんし、紫外線にやられるようなこともありませんよね。パンクなどのトラブルが発生しない限り、チューブの寿命って分かりづらいんです。

なので、チューブの交換タイミングは『タイヤの交換時』と覚えておけばOK。タイヤを交換するときに、チューブも新しいものと交換するようにしましょう。

ちなみにパンク修理の予備チューブをずっと保管している人も要注意。サドルバッグに2年以上入れっぱなしなら交換を検討しましょう。いざパンクしたときに「チューブが劣化してて使えなかった」では予備チューブの意味がなくなっちゃいますからね。

「チューブを交換するときにオススメな『長持ちさせるためのコツ』もあります。タイヤパウダーを使うことと、普段からの空気圧管理を怠らない、この2つです」

「チューブを交換するときにオススメな『長持ちさせるためのコツ』もあります。タイヤパウダーを使うことと、普段からの空気圧管理を怠らない、この2つです」

まず1つ目はタイヤパウダーを使うことです。専用のパウダーをタイヤの内側全体に塗布し、中の密着度やすり減りを防止します。チューブの装着自体もスムーズになりますし、チューブがタイヤに張り付いてしまうのも防いでくれます。

もう一つの「チューブを長持ちさせるコツ」は、日頃から空気圧管理を怠らないこと!

「空気をちゃんと入れて走ること。これが本当に大事! ママチャリでもロードバイクでも、チューブの持ちやパンクトラブルは間違いなく空気管理がかなり影響してきます!」

「空気をちゃんと入れて走ること。これが本当に大事! ママチャリでもロードバイクでも、チューブの持ちやパンクトラブルは間違いなく空気管理がかなり影響してきます!」

チューブは内部の空気圧によってタイヤの内側に張り付いている状態なので、空気圧が低すぎると密着されず、内部でこすれてしまいます。チューブとタイヤが擦れ続けると、チューブの表面が削れて黒い粉がぽろぽろと出てきます。チューブはだんだんと薄くなり、穴が空きやすくなってしまうというわけです。

チューブのサイズはどう選ぶ? たとえばタイヤが28Cだとして、チューブのサイズは「23〜28C」「25〜30C」「28〜32C」とか色々あるけど……

チューブのサイズはどう選ぶ? たとえばタイヤが28Cだとして、チューブのサイズは「23〜28C」「25〜30C」「28〜32C」とか色々あるけど……

基本的に、範囲内の数字のものを選べば大丈夫です。タイヤが28Cなら中央値が28になるような「25〜30C」を選ぶのが無難ですね。

いっぽうで、28Cタイヤに上限28Cのチューブ(例:23〜28C)を入れるメリットもあります。理由は単純で、サイクリストの大好きな「軽量化」。単純にチューブが薄くて体積が少ない方が重量が軽くなります。ただし空気圧の管理はそのぶんシビアになるので要注意。

寿命チェックポイント⑨シーラント

最近ユーザーも増えてきている「チューブレスレディ」というタイヤ。

転がり抵抗も少なく乗り心地の良さから人気の高まっているタイヤシステムですが、シーラントという専用の液体を内部に入れる必要があります。

シーラントをバルブから注入することで、タイヤの内側に膜を形成し、空気を保持する栓の役割を果たします。軽いパンクならシーラントが穴を塞いでくれて、そのまま家まで帰れたりすることも。

ただ、シーラントは液体ですから時間が経つにつれて揮発して少なくなったり、乾いて固くなっていきます。そうすると継ぎ足しや交換が必要です。

チェックの頻度は、およそ半年に1度。シーラントは「ラテックス系」「非ラテックス系」の2種類に分かれますが、ラテックス系は膜の形成力が高く穴を塞ぐ力に優れているぶん、乾きやすいので継ぎ足しの頻度が上がります。非ラテックスは粘度が低く、サラサラしていて乾きにくいため、長期の運用に向いています。

「シーラントに継ぎ足しが必要か、中で乾いてしまっていないかをカンタンにチェックできる方法を紹介します!」

「シーラントに継ぎ足しが必要か、中で乾いてしまっていないかをカンタンにチェックできる方法を紹介します!」

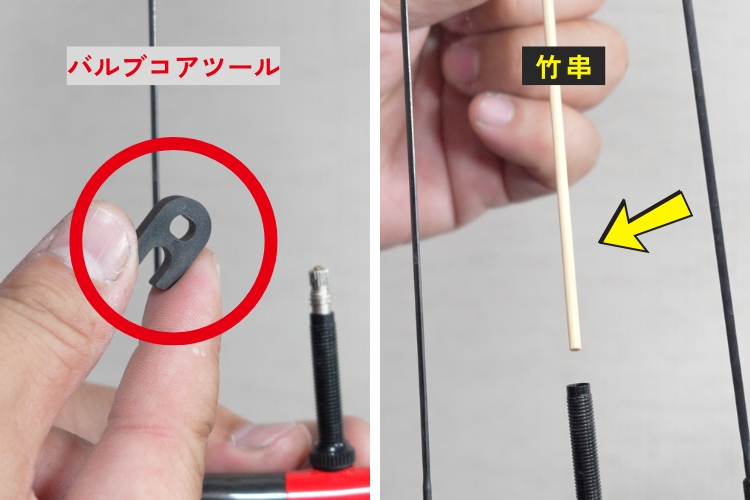

用意するものは、バルブコアツールと竹串の2つ。

まずはバルブコアツールを使って、バルブコアを外します。バルブの先端部分にツールをはめてぐるぐる回すとかんたんにバルブコアが外れます。

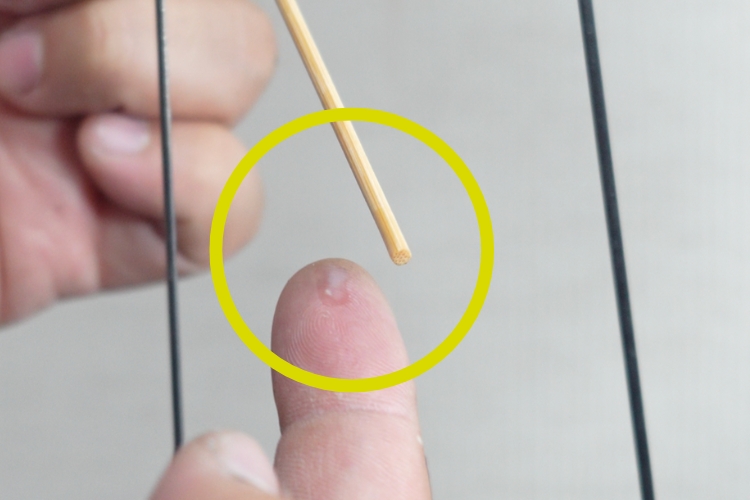

バルブコアを外したら、バルブ口の穴の中に竹串を差し込んで、シーラントがついてくるかをチェックします。

差し込んだ竹串を上下に数回動かしたら、竹串を抜いてみましょう。

シーラントは液体なので、

- 液体がついている → OK

- 何も付着しない → NG

ということです。

竹串に液体がついていればシーラントは残っている状態ということ。このときシーラントの色や粘度も確認しておきましょう。

- サラサラ → 良好な状態

- ネバネバ・ドロドロ → そろそろ交換時期

- 乾いて粉っぽい → 補充が必要

見えないところでイイ働きをしてくれるシーラント。竹串チェックはタイヤを外すことなくシーラントの状態をおおまかに把握できるので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。

消耗品のカタマリである自転車。だからこそ定期的にメンテしよう!

自転車って、ひとつひとつのパーツが絶妙にかみ合って、走りの性能を引き出してくれる“精密な消耗品の集合体” 。だからこそ、安全に、気持ちよく走り続けるためには、定期的なチェックとメンテナンスが欠かせません。

小さなチェックで、大きなトラブルを防げる! 少しずつでも、自分の手で愛車と向き合う時間を楽しんでみてください。

バイチャリでは、USEDのスポーツ自転車や各種パーツ、ウェアなどをオンラインストアで絶賛販売中です。お目当ての商品がおトクに買えるチャンス。今すぐチェックを!

バイチャリでは自転車やパーツ等の高価買取も積極的におこなっています。まずはオンラインで簡単にできる「簡単無料査定」から!