ロードバイクのタイヤ交換で、「最後の数センチがどうしてもはまらない……」「空気を入れてもビードが上がらない……」そんな経験はありませんか?

タイヤ交換でよくある2大トラブル「はまらない」「ビードがあがらない」への具体的な対処法を、実際の写真を交えて分かりやすく解説します。

<記事の流れ>

- 前半:タイヤが【はまらない】とき

装着の基本から、最後の固い部分を収めるコツまでを解説 - 後半:【ビードがあがらない】とき

空気を入れてもビードが上がらない場合の対処法を解説

※本記事の解説は、もっとも普及しているクリンチャー(チューブド)タイヤを前提としています。チューブレスの場合もシーラント注入など一部を除けば、基本の流れは共通です。

タイヤが【はまらない】ときの対処法

タイヤの最後がはまらない…!

ロードバイクのタイヤ交換で「最後の数センチがどうしても入らない!」というとき、ありますよね。じつはその原因は、前段の手順ミスであることも少なくありません。そこでまずは、タイヤ装着の基本ステップを最初から順に解説します。

「とにかく最後の部分のはめ方が知りたい」場合は、【対処テク】【最終手段】をご覧ください。固い部分をはめるためのコツを解説しています。

【用意するもの】

- 薄手グローブ(軍手でも可)

- 空気入れ(携帯ポンプ or フロアポンプのどちらでもOK)

- タイヤレバー(最終兵器)

STEP① タイヤの進行方向を合わせる

このタイヤには矢印が記載されていました

まず、タイヤに進行方向の指定があるかを確認しましょう。指定がある場合は、タイヤのサイドに矢印などのマークが記されています。

矢印がある場合は、矢印の向きがホイールの転がる方向になるように装着してください。矢印がないタイヤは、向きを気にせず取り付けて大丈夫です。

もし進行方向とは逆に取り付けてしまうと、設計どおりの排水性やグリップ性能が発揮されず、本来の走行フィーリングを損ねる恐れがあります。

STEP② 片側のビードをはめる

次はホイールにタイヤの片側をはめていきます。タイヤの「フチ」の部分をビードといい、ビードにはワイヤーが入っているため少し硬くなっています。

ここは特に難しい作業ではありません。片方だけなら「はめる」というよりは「ひっかける」イメージなので、素手でもすんなりセットできるはずです。

チューブまでセットされた完成イメージ。実際にはチューブを入れる前の段階なので、ホイール側のバルブ穴の位置を基準にしよう

ワンポイント:ここでバルブ穴とタイヤの印字やロゴなどと位置を揃えるのがポイント。仕上がりがきれいに見えるのはもちろん、パンクしたときにバルブ位置を基準にしてチューブの穴とタイヤの位置が把握しやすくなります。チューブの穴の位置をタイヤ側と照合して、異物が刺さっていないかを確認できます。

STEP③ チューブを入れる

タイヤのロゴをバルブ穴の位置にあわせたら、次はチューブをセットしていきます。このときチューブにはあらかじめ軽く空気を入れておくと、作業しやすくなります。

チューブをタイヤの内側に収めていきますが、スタートはバルブ部分から。バルブをホイールの穴にセットしてからチューブを中に入れていきます。

そのまま全周にわたって、チューブをリムの中に入れていきます。作業中にチューブがねじれたり、リムの外側に乗り上げたりしていないかも要チェックです。

タイヤを収めたら、チューブがリムの内側にきちんと入っているかを確認しましょう。

画像のように、チューブがタイヤに「乗っかっているだけ」の状態はNGです。そのまま空気を入れるとチューブを噛んで、パンクするおそれがあります。タイヤに収めたチューブが、きちんとホイールのリムの内側に収まっていることが大事です。

STEP④ もう片方のビードもはめていく

最後にもう片方のビードをリムに収めていきます。

どこからビードをはめるかは、「バルブ側から入れる」「反対側から入れる」と、人によって意見が分かれる部分だったりします。チューブレスはバルブの反対側から入れ始める(=バルブ付近を最後にする)のが推奨されていますが、クリンチャーの場合はどちらからでも大差ありません。

ここではチューブと同様に、バルブ付近からスタートし、ビードをはめていきます。

バルブ部分をはめるときは、バルブを軽く押し引きしてチューブをタイヤの奥にしっかり収めるようにしましょう。この部分はチューブが噛み込みやすいので、ひと手間かけるだけでパンクのリスクを減らせますよ。

最初のうちは指先で押し込むだけで、スルスルと簡単にはまっていくはずです。

さあ、ここが鬼門です。少し力を入れるとスッと入る場合もありますが、だいたい残り30cm前後でピタッと固くなるのが定番。とくに新品のタイヤはビードが硬く、手の力だけではなかなか入ってくれません。

——では、この「最後の壁」をどう攻略するのか?

【対処テク】 タイヤを揉み込んでビードを中央溝へ落とす

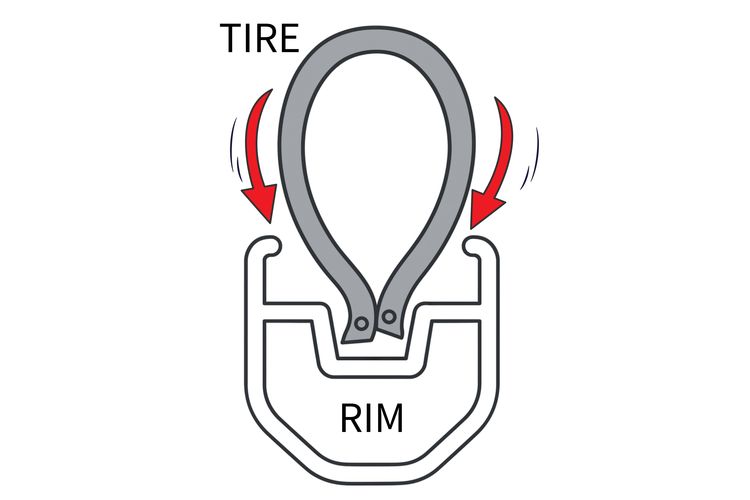

タイヤのビードを指で揉み込み、中央溝(ドロップセンター)に落とすイメージ

タイヤの最後がはめにくい原因のひとつは、ビードがリムの中央溝(ドロップセンター)にしっかり落ちていないことです。

リム中央は、ビードが最終的に収まるリムのフチ部分よりも、直径がわずかに小さく作られています。そのため、ビードが中央溝に落ちるとタイヤ全体の円周が短くなり、「ゆとり」が生まれます。

このゆとりがあるかどうかで、最後の固さが大きく変わってくるのです。

タイヤを指先でもみ込み、ビードを中央へ寄せる

ハマらない箇所の半周反対側から、指先でタイヤを軽くもみ込みながら全周にわたってビードを中央溝へ落としていきます。

固かった最後の部分を収めている様子

ビードを中央溝に落とすことで「ゆとり」が生まれたら、残っていた固い部分もスッと収まるはずです。タイヤ全体がリムにはまれば、STEP⑤は完了。

それでも固くて入らないときは、次のSTEPで紹介する【最終手段】を試してみてください。

【最終手段】タイヤレバーを使う

どうしても素手でははまらない場合は、タイヤレバーを使う方法があります。ほぼ確実にタイヤをはめることができる方法ですが、チューブを噛んでパンクさせたり、リムを傷めてしまうリスクもあるため、あくまで「最後の手段」として使うのが基本です。

レバーの先端を軽く差し込み、リムのフチに引っ掛けます。そこからレバーの持ち手を上げると、テコの原理の要領でビードが持ち上がってリムを乗り越えます。

やってはいけない例

- レバーを深く差し込む

- → 下にあるチューブを噛んでパンクさせるリスクあり

- はまっていない部分の中央にレバーを差し、一気にはめようとする

- → リムやタイヤに過度な負荷がかかるためNG(特にカーボンリムは破損リスク大)

そのため、必ず「浅く差して、少しずつ」を守りましょう。タイヤレバーを正しく使えば、固かった部分もきれいに収まってくれるはずです。

万が一それでもうまくいかない場合は、潔くショップに持ち込むのが安心。プロに任せれば確実に作業してもらえるうえ、リムやタイヤを傷めるリスクも避けられます。

【最後にチェック】チューブの噛み込みを必ず確認!

タイヤがリムにはまったら、最後に必ずチューブの噛み込みがないかチェックしましょう。リムとタイヤの間をぐるっと一周確認し、チューブが挟まっていないかを確認します。

ここを省くと、このあと空気を入れたときにパンクする危険があります。ほんの数十秒の確認で防げるトラブルなので、必ず押さえておきたいポイントです。

【ビードが上がらない】ときの対処法

ビードが均等に上がらず、一部が沈んでいるNG例。タイヤの文字がリムに隠れてしまっている

タイヤがリムにはまったら、次はチューブに空気を入れていきます。このときタイヤのビードがリムの溝にきちんと収まる、つまり「ビードがあがる」ことでタイヤがホイールにしっかり固定されます。

もしビードがきちんと上がりきっていないとどうなるのか。一見すると走れそうに見えますが、このまま放置するとチューブがはみ出してバーストしたり、振動が出たりと危険が伴います。

ビードがあがっているかどうかは、タイヤの側面の形状が均等にふくらんでいるか、側面を軽く押してブヨブヨと動くところがないかをチェックすればわかります。上の画像のように、タイヤのサイドマークや文字がリムの溝に隠れてしまっているとビードが上がっていない状態です。

そこでここからは、ビードが上がらないときに試したい手順を紹介していきます。

【用意するもの】

- 薄手グローブ(軍手でも可)

- 空気入れ(携帯ポンプ or フロアポンプのどちらでもOK)

- 石鹸水(あれば便利)

- CO2ボンベ(あれば便利)

STEP①タイヤを揉みほぐす

この工程の目的は、ビードをリムのフチに均等に寄せて「空気圧でスムーズに持ち上がる状態」を作ることです。

そのために、まずは空気を少なめにしてタイヤを柔らかくし、手でもみ込みながらビードの片寄りや引っかかりをほぐします。こうすることで、空気を入れたときにビードが正しくリムに乗りやすくなります。

ほぐした後、一気に規定量まで空気を入れるとビードが上がることがあります。

全周にわたってタイヤを揉みほぐす

それでも上がらない場合は、規定圧を少しだけオーバーするとビードが上がることも。ただし、入れすぎは厳禁です。特にカーボンリムでは破損の恐れがあるため注意してください。

また、空気を入れたまましばらく放置して自然に上がるのを待つ、というのも有効です。

STEP② 石鹸水で滑りをよくする

タイヤを揉み込んでもビードが上がらないときは、潤滑して滑りをよくするのが効果的です。

やり方は簡単。スポンジや指先で石鹸水をビードにぬるだけです。多少ヌルっとする程度に混ぜれば十分で、石鹸と水の比率に特に決まりはありません。これだけでビードがリムのフチにスッと滑り込みやすくなります。

注意したいのは、油分のあるものは絶対に使わないことです。

チェーンオイルやハンドクリームで代用するとゴムの劣化やブレーキの効きの低下につながり、危険です。必ず石鹸や水など、乾けば残らないものを使いましょう。

石鹸水をぬった後に再度空気を入れれば、ビードはぐっと上がりやすくなっているはずです。

STEP③ CO₂インフレーターで一気に圧をかける

石鹸水でもダメだったら、CO₂インフレーターを試してみましょう。

ビードを上げるには「一気に高い圧力をかけること」がポイントです。ところが一般的なポンプでは急激に圧をかけにくく、頑固なビードはなかなか動かないことがあります。

そこで有効なのがCO₂インフレーター。これを使えば一瞬で高圧を注入でき、引っかかっていたビードが一発で上がることも少なくありません。

特に石鹸水で潤滑してから使うと効果が高く、頑固なビードでも上がりやすくなります。出先でのパンク修理はもちろん、自宅作業でもフロアポンプでは上がらないときの「奥の手」として有効です。

気になるコストは、ボンベが1本数百円、インフレーター本体を合わせても数千円程度でそろえられます。

注意点として、CO₂インフレーターは一気に空気が入るため規定圧を超えやすく、特に細いロードタイヤではすぐにパンパンになります。注入は一瞬だけにとどめ、様子を見ながら調整しましょう。ビードが上がったら必ず規定圧に合わせ直してください。

また、CO₂は時間とともに抜けやすい性質があります。ビード上げには有効ですが、長距離を走る前にはポンプで入れ直すのがおすすめです。

【最終確認】ビードがきちんと上がったかチェックする

ビードが均等に上がり、サイドのラインがリムと平行になっている

最後に、ビードがきちんと上がっているかを確認しましょう。

見るべきポイントは「タイヤ全周のビードが均等に上がっているかどうか」。どこか一部でも沈んでいればNGです。

写真のように、タイヤのサイドにある細いラインがリムと平行に走っていれば問題ありません。確認できたら規定量まで空気を入れ、バルブをしっかり締めて作業完了です。

これで安全に走行できる状態になりました。

正しい手順をふめば「はまらない・上がらない」は解決できる!

ロードバイクのタイヤ交換は、一見「力技が必要そう」と思いがちですが、実際は正しい手順とちょっとしたコツを押さえれば誰にでも対処可能です。

- はまらないとき:ビードをリムの中央溝に落とす

- 上がらないとき:揉みほぐす・石鹸水で潤滑する・CO₂で一気に圧をかける

どうしてもはまらない場合や不安が残る場合は、無理せずショップに相談しましょう。

この記事を参考に、「タイヤがはまらない」「ビードが上がらない」という悩みを解消して、安全なライドを楽しんでください!