いざ空路でベルギー入り

ベルギーといえば自転車ロードレースが国民的大人気のスポーツの一つ。Ronde van Vlaanderen(ロンド・ファン・フランデレン)やOmloop Het Nieuwsblad(オムロープ・ヘット・ニウスブラット)などのレースの様子を見られている方もいらっしゃるかもしれません。

特にベルギーのフランデレン地方ではロードレースの熱狂的なファンが多いといわれ、首都のブリュッセル空港に降り立つとさっそく空港の中のイラストや写真で自転車が出迎えてくれます。

世界的な自転車カンファレンスに参加!

今回は、2024年6月にベルギーのゲントで開催された「Velo-city(ベロシティ) 2024」という、自転車と街づくりに関わる大きな会議の様子と、その今年の開催地に選ばれたゲントの様子をお届けるすることにします。

実は直前の5月にもブリュッセルから日帰りでゲントに入る機会があり、なぜこの街がVelo-cityの開催地に選ばれたのか、どのように自転車を市民が移動に取り入れているのかを見に行っていました。だいたいこうした国際会議というのは会期中は盛り上がっているように見えがちなものですが、本当の姿は日常の生活の時間でなければつかみとれません。

そのため今回のゲントの様子は2回の訪問を整理しながらお伝えしていくことにします。書きはじめたばかりなのにまたゲントに行きたくなってきましたよ。素敵な街でした。

自転車の国際会議「ベロシティ」とは?

Velo-cityという国際会議、きっと日本ではあまり聞き慣れない名前でしょう。事実、日本での開催実績はありませんし、日本の人たちの会議への参加も今まではごくごく一部の限られた存在にすぎませんでした。

Velo-cityはブリュッセルに本部を置くECF(European Cyclist’s Federation)が1980年にスタートさせ、その後2010年からは毎年開催しているもので、自転車に関わるさまざまな政策、課題と解決策の共有、新たな技術など幅広い議論が取り交わされてる場です。

主催しているECFは欧州サイクリスト連盟と訳されることも多いですが、Cyclyst’sを直訳するよりも「欧州自転車連盟」と訳したほうがよいぐらい欧州全域での自転車政策への強い影響力を持っています。

ECFは、この会議の中での意義の一つに、国や地域をまたぐPolicy Transfer(政策移転)を促進することがあるとしています。政策移転を簡単にまとめると、国や地域間での政策学習現象を指します。人やモノ、情報の往来が活発化してきた現代において、過去や他者の事例から学ぶこと、それらを自らの環境にどのように適合させるのかを考える政策プロセスです(興味がおありの方はMossbergerとWolmanによる研究などが参考になります)。

自転車政策に大切なのは「自分たちの軸」

そう、自転車政策こそ、約200年の自転車の歴史の中で世界各国が自らの地形・環境・人口・財政などの状況からそれぞれ独自の発展を遂げてきたものだといえます。なぜなら、どの都市を見ても「あの都市のコピーだな」と思えるものはなく、都市ごとの背景がありながら独自に発展してきたものが多いからです。そしてそこにはお互い学び合うものが多くあり、これは参考にできるぞと思う政策は積極的に自らの環境に適合させられるようにさらに考えればよいのです。

ここには一つの大事な線引きがあります。ときに日本では「欧米がこうだから」「欧米からここは遅れているから」といって持ち込んでくる政策があります。あれとかあれとか(知らんけど)。前述のとおり、自らの環境に適合させるための工夫をしながら持ち込むことは悪いことではありません。ただ、自分たちの軸がはっきりしていないと、政策というビュッフェから美味しそうな料理を取ってくるだけで体の栄養バランスは偏ります。

こうした会議に参加するときには、あれはいいなぁ、すごいなぁと眺めるだけでなく、さぁ自分たちならばこれをどのようにすれば取り込めるだろうかと一つずつ考えることで価値が何倍にも拡がるでしょう。そうワクワクしながら、今回のゲントでの開催にあたっては日本からの50人以上の使節団の一員として参加する機会をいただきました。

ありとあらゆる80本以上のプログラム

ではここでどんなミーティングをしてるのかといったら、それはもう本当にさまざま! 大きな政策の話から、駐輪環境、安全、物流、道路設計、データ、シェアサイクル、鉄道と自転車といったマルチモーダル、健康と、合計80本近いプログラムがあります。

そもそも同時に5本から6本のプログラムが走っているので全部参加することはできませんが、ちょっと聞いてみて面白そうだなと思って入り込んでみたり、いや興味と遠すぎたぞと思って移ってみたりという繰り返し。

屋内トラックも会場に!

大きなキーセッションは国際会議場に併設されている‘t Kuipkeという屋内トラックで開かれました。傾斜が52度、166メートルトラックというコンパクトなサイズ。歴史は古く、1927年にオープンし、その後1960年代に火災があったあと再建されたそうです。

5月にこの場所を見にきたとき、外観がかなりレトロな雰囲気を感じたので本当にここで国際会議をするんだろうかと実はかなり不安になりましたが、会期中は音響やライトを含めてまるでライブ会場のようでした。

日本では伊豆のベロドロームの250メートルが話題になりました。オリンピックや世界選手権といった世界競技トラックのレギュレーションは木製の250メートルです。筆者も250メートルより短いトラックは初めて見ましたが、このコンパクトで傾斜も強いトラックでの本格的なレースはなんともダイナミックな走りになりそうで、一度は見てみたいものです。

ライブやイベントもできて自転車レースもできる、あ、さらにバスケやハンド、バレーなどのさまざまなスポーツもできるなんていう施設が日本にもあったら最高ですね。(会期中、エキシビションで走っていたようですが見そびれました!)

印象深いジェンダー視点

いくつかのセッションではジェンダーの視点についての議論もありました。自転車という産業・政策の観点では日本に限らず世界中で必ずしも女性の活躍の認知度、影響力が未だ大きくないという指摘があります。

ECFだけでなくCIE(Cycling Industries Europe, 欧州自転車産業連盟)やVelokonzept(ドイツの自転車コミュニティ)などが共同で自転車セクターへの女性参画について連携する動きをみせています。

少し話題はそれますが、ジェンダーの視点について一つ印象深い議論があります。昨年カナダのトロントで開催されたNABSA(北米のシェアサイクル・キックボード連盟)の会議に出席した際、トロントのシェアサイクルサービスについての分析のプレゼンテーションが行われた後、ある人がすっと手を挙げて質問しました。

そのプレゼンテーションの中では利用者の属性が分析されており、およそ6割が男性、4割が女性という結果を示していたのです。すると質問者の一人は「それは大きな問題だ。なぜ50:50の比率になっていないのか。どのように捉えているのか」とコメントを求めました。Big problem。こうした質問が一番最初に出てくるということ自体、良い意味で衝撃でした。

日本でも真剣に考えるべき

比率が低いことには何か課題があって、それに向き合えていないのではないかという指摘が最初に出てくるわけです。日本のシェアサイクル業界でこうした議論は一度も今まで聞いたことがなく、利用者のアンケートや調査結果によってジェンダー比率が出てくることはありますが、それは単に結果として示すのみで、課題を掘り下る場面には出会ったことがありません。ハッとさせられた記憶です。

なお、筆者が経営するシェアサイクル「チャリチャリ」は、登録時にジェンダーを属性情報として取得していませんが(ジェンダー情報の取得は利用にあたって必要とされないからです)、利用者アンケートや実際にお乗りいただいている方を街で見ていると概ね50:50の比率です。

またぎやすいフレーム、サイズ、タイヤの径というハード面だけでなくアプリの体験などソフト面を含めて考えてきた結果でもあります。一方でバイチャリのお客さまは体感的に女性20%、男性80%、いやもう少し男性のほうが多いかもしれません。いまこうして原稿を書きながら、あらためて私たちにとって真剣に考えるべきことだと気づかされます。

少しといったのに、話がだいぶコースアウトしてしまいました。トラックに戻りましょう。

興味津々!カーゴバイクは無限の可能性

もう一つご紹介したいセッションは「カーゴバイク」をテーマにしたものです。「持続的な都市物流:カーゴバイクの可能性を明らかにする(Sustainable urban logistics:Unveiling the potential of cargobikes)」としてbpost(ベルギー郵政)、ストックホルム市都市開発局、Arup(世界規模の建築・都市計画のコンサルティング会社)などからパネリストが登壇して「物流と自転車」というテーマについての議論がありました。

筆者はカーゴバイクの存在にとても興味があり、海外に行くとその都市で走っているカーゴバイクを片っ端から写真に収めています。物流の未来において、2024年問題でより顕著になったように小口物流の担い手不足、免許を取得する若い世代の現象など、従来のようにラストワンマイルの配送をトラックに依存するだけではない選択肢も考えていくべき段階にきています。

配達も子供乗せもカーゴバイク

また環境負荷の低減という観点からもグリーン物流とカーゴバイクは相性が良いように思います。実際、ドイツのDHL、オランダのpostNL(オランダ郵政)、そしてbpostなどはいずれもカーゴバイクを配送手段の一つとして積極的に取り入れています。日本では子乗せのママチャリという独自の発展がありカーゴバイクを見ることは必ずしも一般的ではありませんが、ヨーロッパでは物流、子どもを乗せた移動のいずれにおいてもカーゴバイクの活躍が進んでいるのです。

ところで、日本では全長190cmまでを普通自転車といい、それを超えるサイズは「自転車」と定義され、普通自転車は例外的な歩道走行、進入禁止の除外などが認められます。ところが、ヨーロッパでよく見るブランドとしてRiese & Müller(ライズアンドミューラー)、Gazelle(ガゼル)、Urban Arrow(アーバンアロー)、BULLITT(ブリット)などのカーゴバイクをみてみると、その多くは全長220〜240cmと普通自転車のサイズを超えています。もっとも、サイズによる走行環境の問題だけでなく、輸入してのカーゴバイクはかなり金額が高いこと、日本の人の体のサイズにあったものがないことなども日本でほぼ見ないことの背景にはなっているでしょう。

カーゴバイクが未来を変えるかも?!

さて、それぞれの発表者から興味深かったことをいくつかご紹介しましょう。まずbpostからは、ベルギー国内で郵便配達や宅配でのカーゴバイクやトレーラーが活躍している状況が報告されました。bpostは、エコゾーンとして電気自動車(EV)とカーゴバイクのみで配送する地域を設定し、現在15都市で温室効果ガスの排出量を限りなくゼロにするという取り組みを2021年からはじめているそうです。

さらに2025年までにこの展開都市を増やし、ベルギー国内の主要25都市にまで拡げようと計画しています。このときのキーとなるのがカーゴバイクやトレーラーだというのです。

実際、それによって従来の配送と比べて97%の排出量を削減し、事故が28%減少し、配送時間が22%も減ったという結果が報告されました。Velo-Cityの開催地であるゲントも歴史ある街なみで道路は細く、トラックでは配送ルートが複雑になりやすく、停車による渋滞などの影響も考えられます。ここでもカーゴバイクの配送をかなり多く見かけました。

配送効率がなんと2倍にアップ!

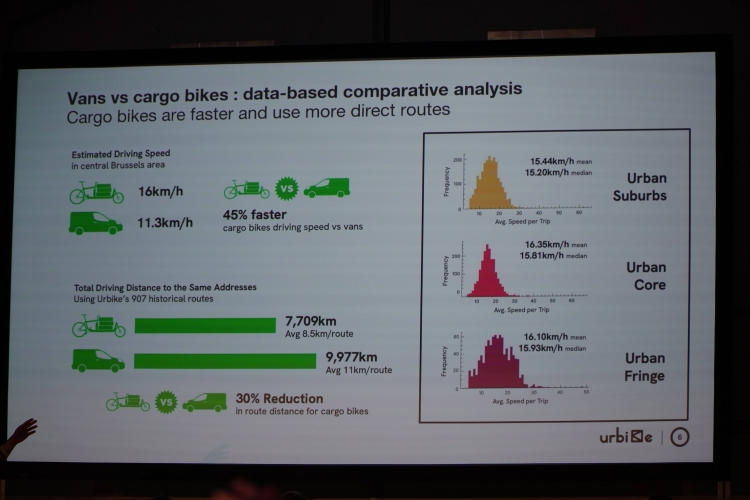

urbikeというブリュッセルの自転車による物流組合からの報告もご紹介しましょう。こちらは実際に配送を担っている人たちが集まるコンソーシアムで、より具体的な数値が報告されると会場が一気に注目しました。

いわく、ブリュッセル市内の配送を調査してみたところ、トラックよりカーゴバイクのほうが自動車で配送よりも平均速度もはやく、同じ住所への配送ならば走行距離は3割少なく、結果として1日あたりの走行時間は半分近くになり、同じ時間なサービスタイムを含めても時間あたり効率が2倍になったぜ!(文体には筆者の気持ちが多少入ってマス)とのことです。自動車での配送と比べて停める場所を探す効率や渋滞回避にも効果があるとのこと。話を聞いているとますます興奮してきました。

何か起これば、カーゴバイクで駆けつける!

ストックホルムのThe Bike Patrol(ザ・バイク・パトロール)の事例も日本ではあまり知られていないように思います。スウェーデン語で「Cykeljouren」というカーゴバイクを用いた「道路補修専門チーム」です。道路に何か問題があると報告を受けると、カーゴバイクに工具や資材を積んで駆けつけなおしちゃうというわけです。

さらに事例では雪かきをしたり、交通整理にいったり、自転車レーンに放置されている電動キックボードを排除しにいったりという活用例も。

2021年に実証実験として開始し、その後このプログラムが評価されて正式なプロジェクトに格上げされたそうです。プレゼンテーションでは「カーゴバイクでこれを実現することはローコストハイインパクトだ」と強調されていました。

アプリ活用でさらに身近に

ストックホルムにはTyck Till(ティクティル)というアプリがあり、このアプリを使うと道路や街路樹、屋外で見つけた問題を迅速に市に報告することができるようになっています。日本でも福岡市のLINE公式アカウントで同様のことができることが有名ですね。

電話で報告、となるとちょっとだけためらってしまう人も、スマホからさくっと報告ならば少しハードルが下がりますし、私も個人的に何度か報告したことがあります。まさにこのTyck Tillを通じた報告もCykeljourenのチームに直接伝わるということでした。

カーゴバイクの特徴にはペイロードが150kgから200kg近くあり、かつ日本の普通自転車で運ぶことができるものより大きな工具や機材なども運ぶことができるという点が挙げられます。ストックホルムはこうした取り組みの背景に、自転車レーンの整備をより強化するための手段を考えていたということがあるそうで、迅速に駆け付けられ、環境負荷が小さく、かつ小回りが効くというメリットを最大限活かしていると感じます。

ハード面とソフト面を両立

自転車と街づくりという視点を考える時には、必ずしもハードの整備だけでなく、ソフト面を整えていくことも大切です。ベルギーのフランデレン地方の取り組みとして紹介されていた中で注目したのは子どもの自転車のトレーニングと認証のプログラムでした。

子どもの年齢別に4段階にわけ、キックバイクの乗り方からはじまり年齢を経るごとに自転車の乗り方、そして実際に道路に出て乗り、正しく安全な自転車の乗り方を実地で学ぶということで、すでに7万人を超える子どもたちがこの地域で認証をとっているよと教えてもらいました。日本では自転車というとすぐに自転車レーンの話や駐輪場の話になってしまうきらいがあり私自身何か足りていないとモヤモヤしていたのですが、この話しを聞いて「そうだ、自転車のソフト面が日本には足りてない」と気づかされました。

政策移転の話を冒頭でしましたが、まさにこういうところは積極的に日本流にして取り入れたいところです。

次回はポーランドで開催

と、このようにVelo-cityでは幅広い発見が繰り返されます。もちろん人と人のネットワーキング、そしてせっかくこう集まったのならばみんなで楽しもうという雰囲気で(突然ブースの中で乾杯がはじまったりも!)、私自身は他の予定で参加できませんでしたがVelo-city恒例となっている街の中を参加者が大挙として自転車で走るバイクパレードなど、Eurobike(ユーロバイク)、上海、台北など世界の主要な自転車展示会とはまた異なる場がここにはあります。

ちなみにVelo-cityの2025年の開催地はポーランドのグダンスクです。ポーランド北部の港湾都市で、古くから路面電車とバスによる交通網が発達しています。実は本格的なシェアサイクルは2023年後半からなのですが実証フェーズを終えて急速に普及している最中です。人口60万人弱の都市に4000台もの自転車を一気に投入しており、すでに2024年に入ってからの6ヶ月間だけで90万回以上、ここ最近は1日1万2千回以上も使われています。

人口規模から考えたらびっくりするぐらいの規模だといえます。2025年のVelo-cityが楽しみですね! ぜひ皆さんも一緒に行きましょう。

日本でベロシティを開催できる?

日本ではかなり前から、具体的にはコロナ以前からVelo-cityを誘致したいぞ!という声がありました。ECFが主催する国際会議ということでヨーロッパが開催地として選ばれることが多いものの、過去には台北、アデレード、バンクーバーでも実績があります。

そして今年になってからは愛媛県が県として誘致することを公表していますし、複数の自治体でも可能性が検討されています。さいたま市は過去に動きがありましたし、大阪市も動いています。この原稿を書いている段階では2027年の開催地を募集している段階で、ここから秋にかけてECFによる選定が進んでいくことになります。

筆者としてもぜひ日本に誘致したいという強い思いがあります。なにせ自転車の交通分担率が10%を超えていて人口1億人を超えている国は日本だけです(いつもこれを言う)。自転車大国なのです。

日本ならではの独自文化

上野の不忍池のまわりで自転車のレースをしていた時代や鉄砲鍛冶からの歴史がつながって自転車をつくってきた時代という独特な背景をもちながら、いまやシマノさんやOGKさん、キャットアイさんをはじめとして世界に誇る日本の自転車企業がここ日本にいるという存在、そして”mamachari”という言葉を輸出してしまうぐらいの独自の日本の文化。決して広くはない国土でどのように自転車を活用してきたのか、課題を解決してきたのかはぜひ知ってほしいとも思います。

一方で、開催地に選ばれることが簡単ではないことも今回のゲントを見て感じました。ゲントの凄さは何かと一言で挙げると、ハードとソフト面の両方のバランスがとれたうえで、自転車をまちづくりの中核に据えているという点だといえます。

ゲントは旧市街への自家用車の乗り入れを大幅に制限し、ベルギーでもっとも自動車の広い通行禁止空間をつくりあげました。市内の環状道路の自動車の速度は時速30キロに制限して市街地の通過交通を減らしました。

ゲントのような徹底した取り組みが必要

極めつけというと激しいかもしれませんが、ゲントは公共のレンタサイクルを強化しており、De Fietsambassade Gentを通じてシティサイクルから電動アシスト、カーゴバイク、子ども向けのさまざまなサイズのキッズバイク、さらには車いすなどまであらゆる車両を提供しています。街なかを見るとこの自転車が本当にあちこちで見られました。

あらためて、日本でのVelo-cityの誘致のためには、ハードとソフトのいずれもをゲストに対して「政策移転」できるレベルで整えていく必要がある、と強く感じたところです。

ゲントは欧州きっての歴史的な都市

さて、もう編集長から言われていた文字数の目安をはるかに超えているのですが、せっかくですからゲントの街なみもご紹介したいと思います。主要都市を結ぶ鉄道の駅としてゲントの玄関口であるGent-Sint-Pieters(ゲント・シント・ピーテルス)駅は1881年に開業した歴史ある存在です。現在の駅舎は1912年に竣工したまさに歴史的建造物で、ちょうどこの翌年に開かれたゲント万博にあわせて建てられたあと、その様子を今に残します。

ゲントは9世紀にはすでに都市が形成されていたといわれ、14世紀ごろは西ヨーロッパのアルプス以北、つまり今のフランス、ドイツ、ベルギー、オランダなどの国々の中ではパリに次ぐ第2の規模を誇る都市だったとされています。レイエ川とスヘルデ川という2つの大きな川の合流地点にあり、水運においても重要な拠点でした。

Gent-Sint-Pieters駅を降りてまず目にするのは、駅の正面とは反対側にあるびっくりするほどの青空駐輪スペースです。自転車が根づいていることがよくわかります。

駅正面の地上空間は路面電車とバスのみが乗り入れられるようになっており、一般の自動車やタクシーは地下の駐車場で乗降することになっています。公共交通を優先し、自動車の流入は必要最低限にしようとする姿勢がみえます。

路面電車と自転車が共存

ゲントの街はGent-Sint-Pieters駅から北に約3km進んだ聖ミカエル橋とその周辺、さらに18世紀までの約900年もの間この土地を治めたフランドル伯の居城あたりがもっとも賑いをみせています。本当に美しい街です。そして路面電車の軌道と自転車がこの近接した距離で走る空間には驚かされます。

気づいていただきたいのは、いくつかの写真の中をみていただいてもこの近辺には自動車が走っていない!ということです。上述したように、ゲントの街は自転車やカーゴバイクは入れても許可証のない自動車が走ることができない道が数多くあります。

カフェから眺める現地の自転車ライフ

少しだけ時間があったので、中心部のカフェで夕刻の退勤時間帯の自転車の様子を眺めていました(注:これも仕事です)。見ていくうちに、そういえばパニアバッグ(リアキャリアに取り付けるバッグ)の比率が高いことに気づきました。

日本は圧倒的に前カゴ派が多いですが、ヨーロッパに来ると通勤通学で使っている人のパニアバッグ比率の高さに気づきます。カーゴバイクに子どもを乗せて走る人を見たりしながら、こんなに自転車が使われているなんて幸せな街だなぁとひたすらシャッターを切り続けていました。

カーゴバイクといっても前に長いものだけでなく、Longtail(ロングテール)と呼ばれるものも多く見かけます。電動アシストで2人の子どもが乗せられるタイプ、日本でいう「幼児2人同乗基準適合車」みたいな存在。

国によっては前に乗せることができる年齢の制限があったり、衝突事故を避けたいというニーズに対してロングテールを買うという声も聞かれます。日本の子乗せの電動アシストのデザインは、乗る大人の方の体格も考慮されたものが揃っているので何がいいというつもりはないのですが、個人的にはぜひ乗ってみたい1台です。

大好きなメーカーの自転車を発見!

もう一つ。ベルギーにはファミリービジネスとして自転車をつくっているところがたくさんあります。その中でも筆者の個人的なお気に入りはThompson(トンプソン)で、ヘラールツベルヘンというブリュッセルとゲントの中間よりやや南側の小さな町で100年近くにわたり作り続けています。

日本には一時期ロードバイクが輸入されていましたが、ゲントの街ではThompsonの一般車も多く見かけました。ちなみに筆者はThompsonのロードに乗っています。

自転車愛あふれる町、ゲントを訪れてみて

5月と6月にわたって計5日間、自転車愛あふれるゲントのまちを体験することができた中、約26万人の人口規模と必ずしも大都市とはいえないながらも、そこにはまちづくりに対する意思を強く感じられる要素が豊富にありました。

自転車はその中の一つのパーツでしかないかもしれませんが、生活する人々にとっての移動のしやすさ、環境への配慮、そして「急ぐことだけが正解ではない」という信念を受けとったように思います。ブリュッセルからは鉄道で約40分。ぜひベルギーを訪れる機会がある方はゲントまで足をのばしてみてください。

さて、次回はフランス・パリをご紹介する予定です。