超観光都市、バルセロナへ

世界有数の観光客があつまる都市、バルセロナ。人口の20倍を超える観光客が訪れる街です。具体的に見てみると、コロナ前の訪日外国人観光客数は約3200万人(2019年)。いっぽうでバルセロナを見ると、日本全体とほぼ同数の約3000万人が訪れています。おそるべし観光都市。

魅力的な建築・美術・食事という素晴らしいバルセロナの魅力を語ることはそっと横に置き、バルセロナの自転車事情、そして自転車の道路事情を見ていくことにします。

クルマの駐車はひと苦労

いきなり自転車の話に入る前にバルセロナの「クルマの道路事情」についても少しだけ触れることにしましょう。人口約165万人のバルセロナ市が慢性的に抱える問題の一つは自動車の駐車スペース不足。道路の話をすると「自動車を停められるところが少ない……」という話は必ずと言っていいほど出てきます。

日本やアメリカでよく見かける平地の民間駐車場を街の中心部で見かけることは少なく、主要駅などで大型の地下駐車場は確保されているものの、大半は路上駐車です。住民優先と一般用とに分かれていて、原則有料ですが時間帯によっては無料で停められます。

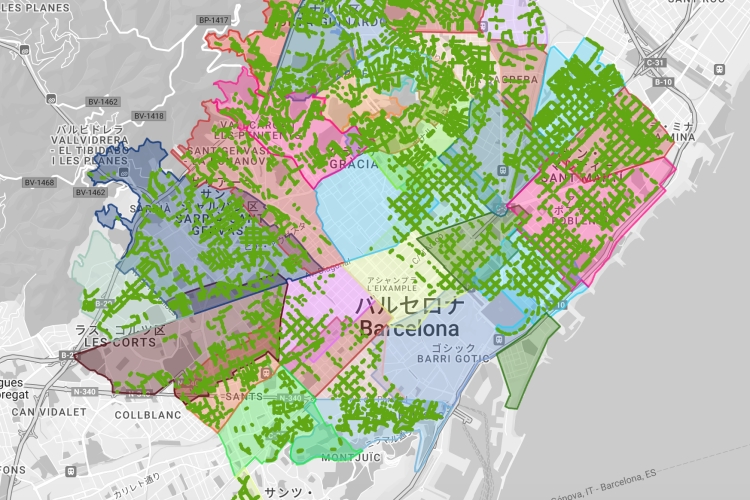

濃い緑の部分が住民優先の路上駐車スペースです。住民優先がどれだけ多く、そのぶん一般用が少ないことがご理解いただけるでしょう。

この背景をご説明すると19世紀半ばから進められてきたバルセロナの都市政策の話にまで入り込むことになり、自転車の話題からは程遠くなりますからここではやめておきますが、この街は近代的な自動車という乗り物を大いに受け容れるためのキャパシティはなく、二輪車とりわけ「自転車」の機動性が高い街であるということが指摘できます。本当は……本当はここもアツく語りたいんです。いずれ。

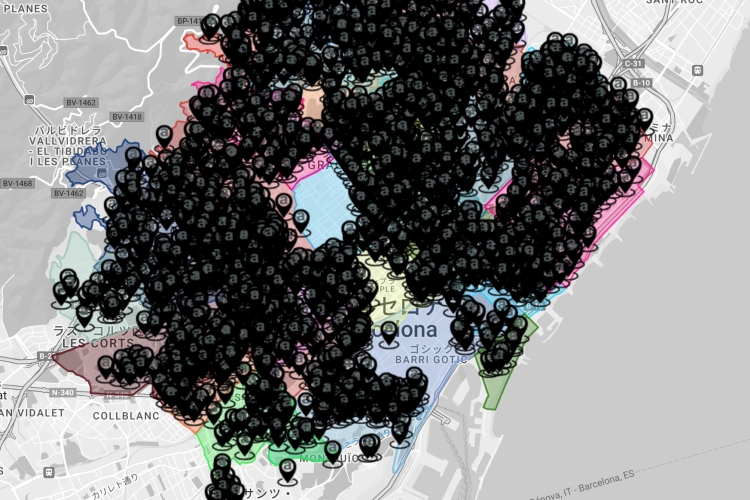

なお、パーキングメーターの設置数にも驚かされます。黒くなっているところがパーキングメーターです。日本では道路の左側車線のパーキングメーターについて様々な議論がなされているところで、自転車の走行空間を整備しようと思っても路上の駐車スペースとして確保されていたり、はたまたEV充電器を置くかという議論も出てきたりと全く前に進む様子がありません。

一方、バルセロナはその真逆でパーキングメーターが徹底的に整備されています。ある意味で強い意思を感じます。それでも自転車が走りやすいので、なんだか面白いわけでして。

自転車の走行環境が充実

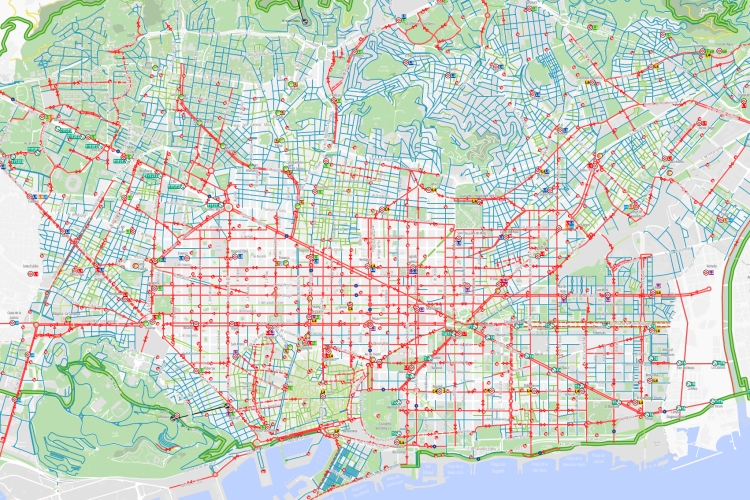

バルセロナの自転車走行環境でまず挙げるべきは、極めて長い距離の自転車走行空間が整備されていることです。その長さは現在約1150km。どれだけが整備されているかはこちらをご覧ください。赤い部分が自転車用道路です。矢羽根が道路に描かれることだけが進むどこかの国に聞かせてあげたいところです。

車道、歩道と自転車が走る走行空間は主要道路では概ね丁寧に分離されています。分離のされ方も様々ですが、交通量が多い道路ではより明確になっているので迷うこともないでしょう。

道のど真ん中が自転車用

さらにバルセロナの中心部から少し周辺にいくと、道路の中央に自転車レーンという場所を見ることもできます。これは他のヨーロッパの都市でも少なからず見かけますし、最近ではフランス・パリが自動車レーンを削って自転車に割り当てたりする流れでも見ることができます。

普段日本にいて、自転車はどこを走ったらいいのか、どこを走るならば許されるのか、安全なのか、などと悩んでいる私たちにとってこの光景は驚きです。なにせ「真ん中」ですからね。堂々と自転車が走ることができる環境は羨ましくもあります。

バルセロナ市内を少し東に行くと路面電車と自転車レーンが道路の中央にある場所も見ることが出来ます。両端に歩道、続いて車道のうち外側がバス・タクシー優先、そして自転車レーンが路面電車の軌道を挟んで双方向に配置されています。

これは安心!自転車ボックス

少し郊外に出てみると、こんな駐輪用のボックスを見かけます。鉄道駅の階段を上がったところにある道路上に設置されているものですが、通勤などで駅まで自転車を利用する際に安全に駐輪できる場所として使われています。

西ヨーロッパ全体で見ると似たようなサービスは多数あり、デザインも多様です。日本でもさすがに高価なロードバイクを監視カメラがなかったり不特定多数が出入りできそうな駐輪場に停めておくのはこわく、持ち込めるならば出先であっても室内に入れたいわけですが、これは当地でも同じこと。

これもまた西ヨーロッパ特有のデザインといえますが、交差点近くなどの道路上にはわずかなスペースながら駐輪用の場所が用意されています。ただ中心部になればなるほどここにドックレスタイプのシェアサイクルや、キックボードが置かれていることも少なくありませんでした。

バルセロナのシェアサイクル事情は…?

さて、バルセロナ都市圏のシェアサイクル事情は少し複雑です。ひとくちにバルセロナといっても、その周辺の自治体との連合体であるバルセロナ都市圏自治体連合の中にバルセロナ市は位置しています。

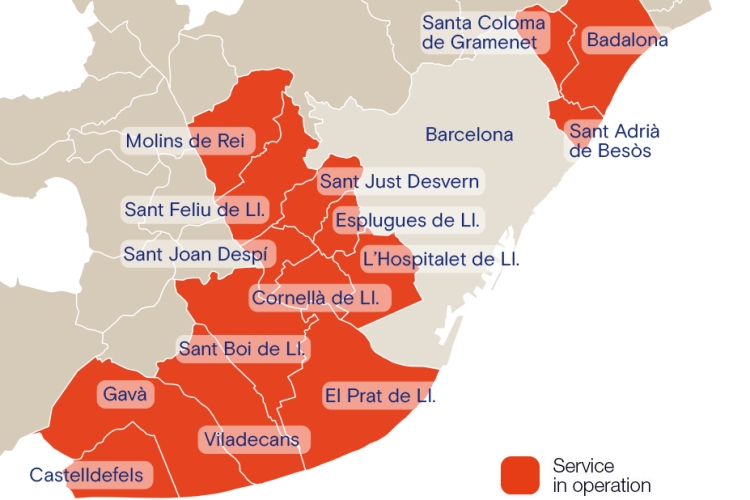

シェアサイクルの公的なサービスはエリアによって分かれており、観光などで多くの人が訪れる、いわゆるバルセロナ市はBicing (ビシング)、そして東西の自治体はAMBici(アンビシ)を採用しているという分かれ方をしています。

このAMBiciの展開マップを見れば、きれいに東西に分かれているのがお分かりになるでしょう。ちなみにBicingとAMBiciの「乗り継ぎ」ができるポートは7ヶ所用意されています。

さらにバルセロナでは複数の民間事業者がドックレスタイプのシェアサイクルを展開し、Donkey Republic(ドンキー・リパブリック)、Dott(ドット)、Lime(ライム)、Bolt(ボルト)の車体を見つけることができます。これら4つは他の国・地域でのアカウントのまま乗ることができます。後述しますが外国人が利用しようとするとこれらの選択肢の中から選ぶ必要があります。

あれ、どこかで見たような…

さらにさらに、Ridemobi(ライドモビ)という白とオレンジ色の自転車も。そう、シェアサイクルがお好きな方ならば何かに似ていることにお気づきでしょう。

これは中国発のシェアサイクルとして一時期世界中で展開した(日本でも札幌や福岡に来ました)、mobike(モバイク)がその後事業を縮小した際に残した自転車を活用して、スペインやイタリア、デンマークなどで展開しているサービスです。ヨーロッパベースのサービスとして分離して生き残っているのです。シェアサイクル大好きマンとしては懐かしすぎ、「おお、激動の時代をよくぞ生きのびたな」と再会を喜び合いました(いや、一方的に喜んだ)。

外国からの観光客は使えない?!

ところで、公共サービスである BicingとAMBiciは、残念ながら外国人観光客が使うことはできません。同じスペインでも、マドリードの公共サービスであるbicimadは外国人観光客が利用することもできますが、バルセロナではそもそも観光客をターゲットにしていないのです。

Bicingの公式サイトにも明確に記載されており、すなわち、観光利用は目的にしておらず、観光で使いたい人は市内のレンタサイクルを使うことを促しています。公費の投入規模も小さくはありません。Bicingについてはデータがみあたりませんが、AMBiciについては導入にあたって700万ユーロ(11.9億円、2024年7月1日現在のレートで換算)の公費が投入されています。

世界有数の観光都市であるバルセロナが!?と不思議ですが、住民向けの公共サービスとして公費が注ぎ込まれ、それによって低廉な料金体系であることを考えると納得です。逆に観光客が使える状況になると住民の利用のためのキャパシティが不足することも考えられそうです。

もっとも、正確には「外国人」が使えないわけではありません。利用可能な対象はDNI(スペイン国民が持つ身分証)か、NIE(スペインに滞在する外国人用の身分証)の番号を持っていることであり、このNIEを持つ定住されている外国人であればよく、たとえば留学目的でバルセロナに住んでいる方であれば利用することができます。とくにBicingは利用するためのカードが郵送で送られるシステムで、いずれにしても短期滞在で利用することは叶いません。

そこでバルセロナでの移動でシェアサイクルを活用しようとなると、上述したような複数の国・地域で展開するDonkey RepublicやDott、Limeなどを利用する、ということになるのです。もちろんRidemobiも利用できますよ。

シェアサイクルの2大事業モデル

BicingとAMBiciのそれぞれのサービスを掘り下げる前に、普段はあまり知られていないシェアサイクルの事業モデルについて触れてみましょう。シェアサイクルのシステムは世界でみると大きく2つのかたちに分かれています。

一つはシステムや車両の提供のみをおこない、運営はそれぞれの地域の公共機関や民間企業が担うモデル。もう一つは、システムや車両だけでなく現地での運営も複数地域にまたがって単一のブランドがおこなうモデルです。

前者の代表的な例はPBSCが挙げられます。いや、代表的というよりも圧倒的というべきで、全世界で15万台以上の自転車にシステムを提供しています。2022年にはLyft(リフト)からシェアサイクルのシステム事業を買収してより大きくなり、ニューヨーク、トロント、サンフランシスコ、シカゴ、ポートランドといった北米だけでなく中東・中南米にも拡がっています。日本ではOpenStreet社がこのモデルに近いといえますが、PBSCは展開都市ごとにアプリやアカウントを分け、国・地域の規制にも個別に対応できるようにしています。

一方、後者の代表的な例はLime、Bolt、TIER-Dott(ティア・ドット。2024年に2社が経営統合)、Donkey Republicなどが存在し、同じく日本では筆者の経営するチャリチャリがこのモデルです。

またこの2つをミックスしたモデルで世界最大規模を誇るのはドイツのnextbike(ネクストバイク)が挙げられ、欧州内を中心に200以上の大小様々な都市で展開しています。自社ブランドだけでなく地域ごとのブランドへのシステム提供もしています。日本ではドコモ・バイクシェア社がこのモデルです。

今回触れるバルセロナのBicingや、前回触れたマドリードのBicimadはPBSC、そしてAMBiciはnextbikeのシステムと自転車を採用しています。

街中に大規模ポートがたくさん!

バルセロナのあちこちではBicingの大規模なポートを見ることができます。こちらはバルセロナの中心部、カタルーニャ広場の様子です。この規模のポートがこの広場には5ヶ所。

おトクな料金設定

日本からを含む外国人観光客が使うことができないのにサービスを詳しく紹介するのはやや悔しいところですが、いずれ使える機会が来るかもしれません。せっかくですから、まずはその料金体系から見てみましょう。

BicingとAMBiciは、その運営をいずれもAMB(Àrea Metropolitana de Barcelona, 「バルセロナ都市圏」という公共団体)が共通して担っていることから、システムやサービスは全く異なっていても料金の仕組みは共通化されています。また2つのサービスを使うと基本料金が安くなるようになっています。

一例を挙げると、もっとも標準的なモデルではBicingは年間50ユーロ、AMBiciは年間40ユーロという基本料金が設定され、Bicingはその基本料金内で最初の30分までは非電動の自転車では何回でも無料、電動アシストは0.35ユーロで利用できます。一方のAMBiciは電動アシストのみ用意され、0.15ユーロ(約26円、2024年7月1日現在)で利用できます。

年間の基本料金がかかるとはいえとても安いですね。上述したように公共サービスとして運営されているという背景から、30分利用した場合には1分あたり1円にも満たないという低廉な設定です。

特徴的なのは短時間利用を促す料金モデルです。最初の30分を超えてから2時間までは30分刻みで料金が加算されますが(Bicingの電動アシストは0.9ユーロ、AMBiciは0.5ユーロ)、2時間を超えると途端に上がり、1時間あたり5ユーロとなります。

通常、市内の日常移動で使われる際に2時間を超える移動はあまり想定されず、むしろ長時間にわたって自転車が占有されることを避ける意図があるのかもしれません(念のため付け加えると、利用ルールとして2時間以内に返却するよういずれのサービスも規定されています)。

日本のシェアサイクルでは、長時間連続して使うと上限料金が設定されているか一定の料金が刻まれるものしかなく、バルセロナの2つのサービスはいかに市民の生活用途に特化しているかも感じ取れます。

バルセロナの交通の未来

Bicingの2023年の利用データをみると、年間の利用回数は約1600万回。7100台の自転車と500ヶ所以上のポートという、1都市としてはかなりの規模を誇ります。約14万人の会員登録があり、もっとも利用の多いポートは1日あたり845回もあるということで、バルセロナ市民の交通モードの一つとして十分に認知されていることもうかがえます。

同様にAMBiciも2600台の自転車と236ヶ所のポートで展開し、少なくとも2031年までは現在のシステムをベースに運営されることが決まっています。

一方で、バルセロナの交通分担率(移動に用いられる手段の分類)における自転車は必ずしも多くなく、2023年では3.8%(この中には自転車以外のパーソナルモビリティも含まれている)に留まるものの、自家用交通機関(主に自家用車)は19.9%に対して、鉄道・バスなどの公共交通機関の比率は34.2%にのぼります。さらに驚くのは徒歩比率の高さで、域内での移動の42.1%について「歩いている」と答えています。バルセロナをまわって感じるのは「どの道路も適切な空間が確保されていて歩きやすい」ことで、確かに納得です。

道路ってだれのもの?

いま、バルセロナ市は2025年から2030年までの新たな都市モビリティ計画(PMU, Plan de Movilidad Urbana)を立てている最中で、この中でも明確に自家用車・バイクでの移動を減らし、その分を徒歩、公共交通、自転車による移動にしようとする流れが示されています。(※参照データはこちら)

駅・バス停とシェアサイクルの接続性を高めたり、歩行者や自転車が移動しやすい道路をつくる、というハード面はもちろんのこと、たとえばバルセロナ中心部、サグラダ・ファミリアに近いPi i Margall(ピ・イ・マルガル)通りでは道路全体のスペースの7割を歩行者に割りあて、緑豊かな環境を取り戻そうともしています。

道路は誰のものなのか、人の移動をどのようにデザインするのか、そしてそれは必ずしもスピードが要求されるものなのか。建築・芸術・食といった世界に誇るバルセロナの存在だけでなく、そのまちづくりにもバルセロナの魅力が隠されています。